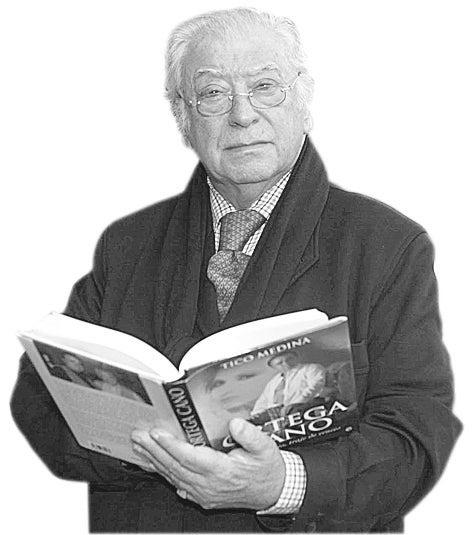

Repaso mis papeles a ver si definitivamente me atrevo a escribir una especie de memorias. Sin llegar a serlo del todo, porque ya lo dice ... mi paisano -y el vuestro- Jaime Peñafiel, «valgo más por lo que callo que por lo que cuento». Esto es una verdad como la catedral de Granada, claro: callamos más que contamos por razones que no vienen al caso.

A mí me pasa lo siguiente: siempre lo conté todo o casi todo. Que no nunca del todo -aunque ya saben que dos negaciones juntas, afirman-. A lo que voy: repasando, abro la carpeta de hace no sé cuántos años en la que se lee: «Lista de oro de los premiados con el Nobel a los que tuve la suerte de conocer y entrevistar».

Como con todos -faltaría más- hablé de Granada, con Granada y desde Granada aunque estuviera lejos -a veces tan lejos-. Siempre me valió mostrar mi pasaporte: «Soy de Granada». Y si me daban tiempo a decirlo añadía: «De un pueblo de los Montes Orientales que está en la ruta nazarí y se llama Píñar.

Así que he abierto la carpeta y me he leído de un tirón la lista. He entrevistado a algunos más de dos veces, a esos que tienen la gloria indiscutible de haber recibido el diploma, el cheque -porque hay cheque- y ese aplauso cerrado que mucha gente importante otorga al premiado. Da la sensación de que de allí, de los países del frío, se traen además de aquello que han conseguido por sus méritos algo mucho más importante que el raro resplandor de los laureles que brillarán en su cabeza para siempre, aunque lleven sombrero, boina o calva, según lo que les traiga en gana.

Con todos hablé de Granada para empezar o terminar, cuando les hacía mi regalo favorito, una especie de credencial: el pequeño cenicero de loza azul y blanca. Es indiscutible, porque es un azul y blanco distinto a todos: el de la cerámica de Fajalauza, a cuyo jefe granadino le deben dar este año, sin falta -pues cumple sus primeros 90 años- la Medalla de Andalucía. Sin lugar a dudas se la merece, porque siempre fue una distinción, una credencial, de Granada, ¡ay, mi Granada! Desde aquí la pido con todas mis ganas y, a la vez, espero que sirva de algo y se unan estas palabras publicadas a todas aquellas que, me consta, la están pidiendo para ese barro mágico granadinísimo que sólo se hace en Granada. Por muchas copias que hay sueltas, que las hay - «de nuestros copiadores serán nuestros defectos», dice el refrán-, ninguna como la de Fajalauza que me acompaña siempre allí por donde voy. Es un raro y bello talismán de Granada, ¡ay, mi Granada!

A todos les dí Granada. A todos. Reunidos, así a voleo, configuran una serie de retratos que, desde luego, son inolvidables. No sé si aquí, entre nosotros, habrá algún hombre pobre como yo soy que haya reunido tantos nombres juntos, contándolos donde estuvieran, donde vivieran, donde fueran, solo por añadir a la hermosura de su obra el fulgor de su verdad a lo largo de toda una vida.

Por ejemplo: aquí está, aquí mismo, en este instante, Gabriel García Márquez. Con él conviví tantas veces y en tantos sitios como aeropuertos o aviones. Por ejemplo, un largo viaje en aquel 'lechero' de América. Así le decían porque paraba en todos los países, bebiendo vodka para entretener el miedo, sobre todo el que tenía quien lo pasaba fatal a bordo. Terminé llamándolo Gabo, como los más cercanos a su trabajo, porque era eso, un reportero, un contador de historias. Sin duda, el mejor de su tiempo.

O para seguir adelante, aquel Mario Vargas Llosa muy anterior a este del que disfrutamos hoy, y al que entrevisté para ABC en su casa de Lima. Aquella casa blanca bajo el cielo panza de burra, cuando era casi un muchacho que emergía de la luz cegadora de su propia obra. Cuando aún el Nobel era sólo un sueño.

Don Camilo

Y aquí está Camilo José Cela, del que tengo tantos libros por él firmados y anécdotas que ya son más que eso. Son queridas historias desde aquella primera entrevista en su casa del arquitecto Molezún en las Baleares, cuando sufrí el ataque de aquella medusa que me cruzó la cara como si hubiera sido el florete de una espada. Por cierto, parece que lo estoy viendo. Hay fotos de cuando se bajó del tren que lo traía de Galicia, aún con el pelo de la Dehesa, barbudo de pelo negro, cuando lo acababan de hacer académico y me dijo a mí -que fui el primero en recibirlo a pie de andén- aquello de: «Pues no sé lo que va a ser de mí el día que me den el Nobel». Parecía una 'camilada', una 'celada', pero fue una intuición, querido don Camilo.

Vamos más lejos aún en el tiempo: cuando me recibió aquel viejecito arrugado que se llamaba don Jacinto Benavente en su chalet de Galapagar, tan cerca de donde ahora viven los Iglesias, allí con Madrid al fondo.

Creo que son diez, pero los hay que los entrevisté hace más de 50 años, por ejemplo, don Vicente Aleixandre. Era un sevillanísimo elegante, mas parecía de Jerez: fino, exquisito, en su casa a las afueras de Madrid que aún ahí continúan. Si demoran mucho hacerla un centro cultural va a terminar en una ruina.

Rosales

Luis Rosales fue quien me presentó por teléfono: «Ahí te va a ir a ver un muchacho, periodista, que acaba de hacerme un artículo en ABC hablando de Federico García Lorca, ya sabes». Hay muchos más, a ver si repaso la lista.

Uno es Óscar Arias, que fue Nobel de la Paz y me recibió en su casa de San José, en Costa Rica, cuando aún era presidente de su país. Ahora, así es la vida, está siendo discutido por excesos sexuales. En fin, que somos de barro, en el fondo, y no de la Fajalauza que adoro. Por cierto, tengo aquí una jarra hermosa en la que se lee lo que ya se ha contado muchas veces: «Tico Medina, periodista por la gracia de Dios». Permitió a un 'granaíno' amigo mío, pero con 'malafollá' -con acento en la 'a'-, la rectificación viable: «¿Y no deberían haber puesto mejor 'Tico Medina, porque ser Dios es muy gracioso'?».

También aquel Severo Ochoa premio Nobel de la Ciencia al que entrevisté en Nueva York cuando le otorgaron el Nobel. Luego fue un buen amigo mío, porque se quedó a vivir en mi barrio de Chamberí. A veces nos encontrábamos. Incluso fui a verle a su casa. Don Severo, apoyado en su bastón, asturianísimo total y severo como su nombre, quiso que lo enterraran allí, en su lugar de Asturias, en el pueblo junto al mar de los mejores balleneros del mundo.

O el Nobel, a la India, la India de las Américas con cara de terracota. No sé qué habrá sido de ella, siempre envuelta en su uniforme quiche y que siempre, cuando llegaba, la llevaba a comer jamón en el restaurante de Víctor Berrio, granadino que siempre me acerca tanto a Granada.

O, qué quieren que les diga, aquel curita de paisano de la Teología de la Liberación que parecía un fontanero de domingo. A él le entrevisté en su modesta casa de Buenos Aires y ya me habló de que «había un buen párroco, en su barrio obrero, que iba a ser como poco arzobispo». Fue y más que fue. Es el Papa Francisco, que a mí me gusta tanto, y del que hablo siempre que puedo, porque además es valiente, veterano, y lee también a nuestro Federico.

O Juan Ramón Jiménez, sí, el de Platero y Yo. Aquel día quise verlo en Puerto Rico y no pude porque se estaba muriendo. El cónsul general de España en San Juan me llevó hasta la clínica donde agonizaba. Y no pude hablar con él. Imposible. Pero le vi a través del cristal y recordé aquello de: «Tengo el rostro de un español quevedesco».

Ya no tenía la barba blanca, no. Estaba rodeado de máquinas de cristal que le ayudaban a vivir. Parecía aquella foto de hace tantos años en la que salía el Papa Pío XII en el sitio en que murió, con sus grandes ojos abiertos, el blanco no Vaticano, sino el blanco del hospital en el momento de su capítulo final.

Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco Nobel, fue un escritor magnífico a quien acudí a ver en su piso alto de París, junto al Sena. Escribía en una vieja máquina de aquellas que hoy, como mucho, sirven a los viejos periodistas a pie de lámpara. Quería retratarlo con el pergamino del Nobel, pero no lo tenía a mano. Lo buscamos y lo encontró en el retrete, en un pequeño lugar de la esquina. Tenía un quetzal grabado en la espalda en su camisa de indio de Antigua. «Aquí me tiene, joven, escribiendo para vivir con mi camisita quechua».

Igual se me queda alguno por ahí. A todos les hablé de Granada. También a Borges, que lo mereció quizá más que ninguno. Con su sonrisa blanca de ciego, acariciando la espalda de los libros de la Enciclopedia Británica, me confesó: «Algún día iré a conocer a su ciudad. Pero, mientras tanto, por favor, hábleme con su acento granadino, como aquel de aquella abuela mía...»

Cuando me iba, aún no estaba a su lado la japonesa translúcida a la que entrevisté más tarde. Se abre una puerta y aparece la mucama, que va y me dice: «¿Cómo ha dicho que se llama, joven?». «Me llamo Tico, para servir a Dios y a usted, como se decía en mi pueblo hace ya muchos años», le respondí. «Me cae usted bien, muchacho, no se crea todo lo que ha dicho el señor Borges. Dice muchas mentiras, es un viejo caprichoso, pero eso mismo de su abuela se lo ha dicho a una periodista sueca que ha venido a visitarle desde Estocolmo, porque dice que lo mismo le dan el Nobel cualquier año de estos».

Pero no se lo dieron. Quedamos en vernos en Granada cuando viniera, claro. Aunque estuvo algún día hace muchos años. Leyeron aquello del poeta de Almería cuando escribió aquello de «qué pena no poder ver Granada».

Como yo, que cada mes, cada día, cada hora que pasa, pienso en la Granada de entonces. Y para saber de qué va, busco mi IDEAL de todos los días y me emborracho de Granada. ¡Ay, mi Granada!

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión