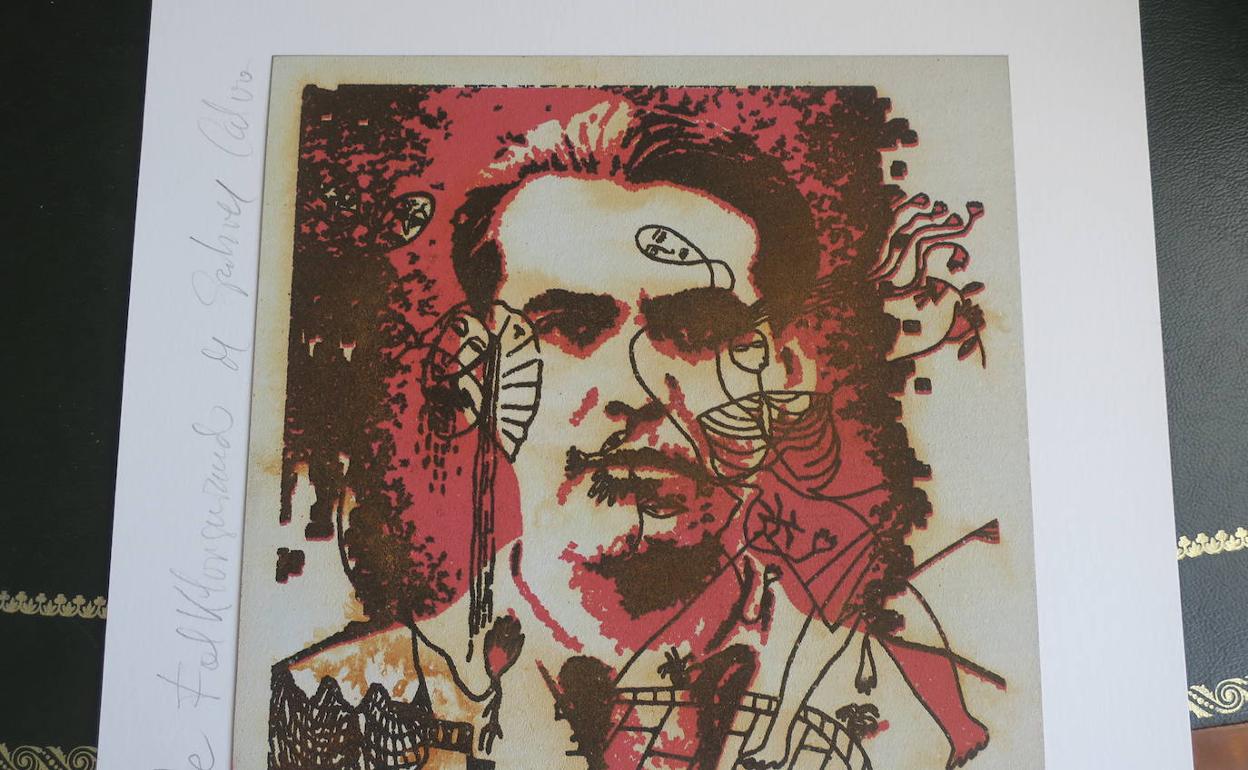

Paladas de silencio (o como cal para que florezca el olvido)

pilar redondo

Jueves, 18 de agosto 2022, 00:03

«A los que nadie nunca iba a saber qué pasó con ellos»

Madrugada del 18 de agosto de 1936

Sin detenerse, gira la cabeza ... hacia atrás, en sus ojos prendida la mirada de un niño que sabe que deja atrás su infancia. Observa por última vez el edificio que tanto desasosiego le causó al echárselo en cara cuando se apeó del coche en el que lo trasladaron por caminos y parajes velados por la oscuridad. Una morgue le pareció, la fachada iluminada por los potentes focos del auto. Camina preso de la incertidumbre que achica su espíritu. Pregunta hacía dónde lo llevan a horas tan intempestivas, pregunta que realiza con ansiedad porque, simplemente, desearía escuchar una respuesta que desbaratase los turbios pensamientos que lo dominan, en su cabeza latiendo el zumbido de una legión de malos augurios. Versos quebrados para el ánimo. Un escalofrío se ramifica por su cuerpo, como si una bala expansiva de escarcha hubiese impactado en sus carnes, gélidas por el relente y el miedo, los dedos de sus temblorosas manos como estiletes de hielo que se clavan en sus entrañas.

Queda a su espalda la casa en la que ha pasado las últimas horas, la fachada iluminada por el resplandor decadente de la luna que trata de perdurar más allá del aliento malva del rosicler. Está convencido de que intramuros de la cárcel improvisada ―triste heredad en la que ha conocido a sus compañeros de infortunio, y de la que lo han sacado casi a empellones– se han quedado retenidas las últimas probabilidades de salvar la vida, si es que alguna hubo, tal vez como una fantasía de fuego dibujada por el instinto de supervivencia de quien intuye cercano un fin violento.

Su caminar resulta cada vez más trastabillado a causa de la flaqueza de sus piernas, que avanza como una metástasis desde la cintura hasta los pies. A cada paso que da, siente como si fuera dejando abandonados jirones de la existencia que a punto están de cercenarle; retazos inermes de los poemas a los que podría haber dado forma y vida, un sinfín de versos encadenados que nunca verán la luz ni serán recitados al viento por una cálida voz. Porque jamás serán escritos con trazo firme por los impulsos del corazón, como tampoco puestos negro sobre blanco para esbozar un rosario de sentimientos, emociones y sensaciones que habría conmocionado a quienes hubieran tenido la oportunidad de echárselo a los ojos, poesía que habría sido inmortal, como lo es la que sí alcanzó a escribir. Cada vez está más seguro de que, salvo que un milagro lo remedie, los hombres y mujeres que disfrutaron leyendo las fibras de su corazón desnudo, en unos minutos tendrán que aprender a llorar su muerte, a realizar el largo y penoso velatorio de un cadáver engullido por una fosa abierta como la boca del olvido.

El soldado lo empuja de malas maneras, sin venir a cuento. Casi cae al suelo, pero ni siquiera se molesta en preguntarle con la mirada por qué lo ha tratado con una brusquedad gratuita. Se limita a clavar la vista en la tierra, quizá porque presiente que la tierra ya está tirando de él para devorarlo en su oscuridad abisal. Cree ver entre la vegetación un blanco cordero que parece observarlo con sus negros ojos que brillan como caparazones de escarabajos muertos. La turbia y aguanosa mirada del reo identifica al níveo borrego como un ángel de niebla que custodia la entrada de una necrópolis para espectros sin nombre ni duelo.

Cuando se hundieron las formas puras

Eleva la vista al cielo por un instante. Quién sabe si busca un rayo de sol incipiente que pudiera procurarle algo de tibieza a la piel de su lívido rostro, helada como la tiene por el frío de navaja que blande la noche que perece con estertores de bruma. Mas el firmamento aún está cuajado de estrellas que tintinean timoratas, al igual que en sus entrañas el tremor del miedo remueve sus vísceras, sus tripas, su estómago.

Los fulgores que claman el clarear del día, al fin, han comenzado a tejer una mortaja malva para enjalbegar con sutileza la negra pureza de la noche en agonía.

Bajo el cri cri de las margaritas,

El silencio es roto por la respiración jadeante de los reos; quebrado por el hiriente cuchicheo y por las risas burlonas de los verdugos y su cohorte de cómplices; hecho añicos por el crujido lastimero de la vegetación que se desmenuza por el caminar de los hombres; acompasado por el soniquete de los grillos que aún se resisten a ahogar el canto con el que acunan los sollozos de que quienes presienten cercano el helor del aliento postrero.

Comprendí que me habían asesinado

Camina, pero sabe que a su lado ya no transita la vida. La sangre se le ha helado en las venas, y el resuello ya no alcanza para aplacar el ansia de sus pulmones. Siente su pecho invadido por el vacío, y percibe que en sus sienes ya doblan a muerto los lánguidos latidos del corazón.

Brama la colérica salva de disparos; redobla en la madrugada con ecos de tragedia auspiciada por la impunidad. Se estremecen las hojas de estaño de los olivos. Los pájaros abandonan con revuelo sus nidos. La tierra se empacha con el dolor y el desgarro que arrastra el fino regato de la sangre inocente.

Tras la infamia, paladas de silencio, como cal para procurar que florezca el olvido.

«Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias,

abrieron los toneles y los armarios,

destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro.

Ya no me encontraron»

Federico García Lorca, del poema 'Fábula y rueda de los tres amigos'.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión