Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Viernes, 29 de Agosto 2025, 09:45h

Tiempo de lectura: 2 min

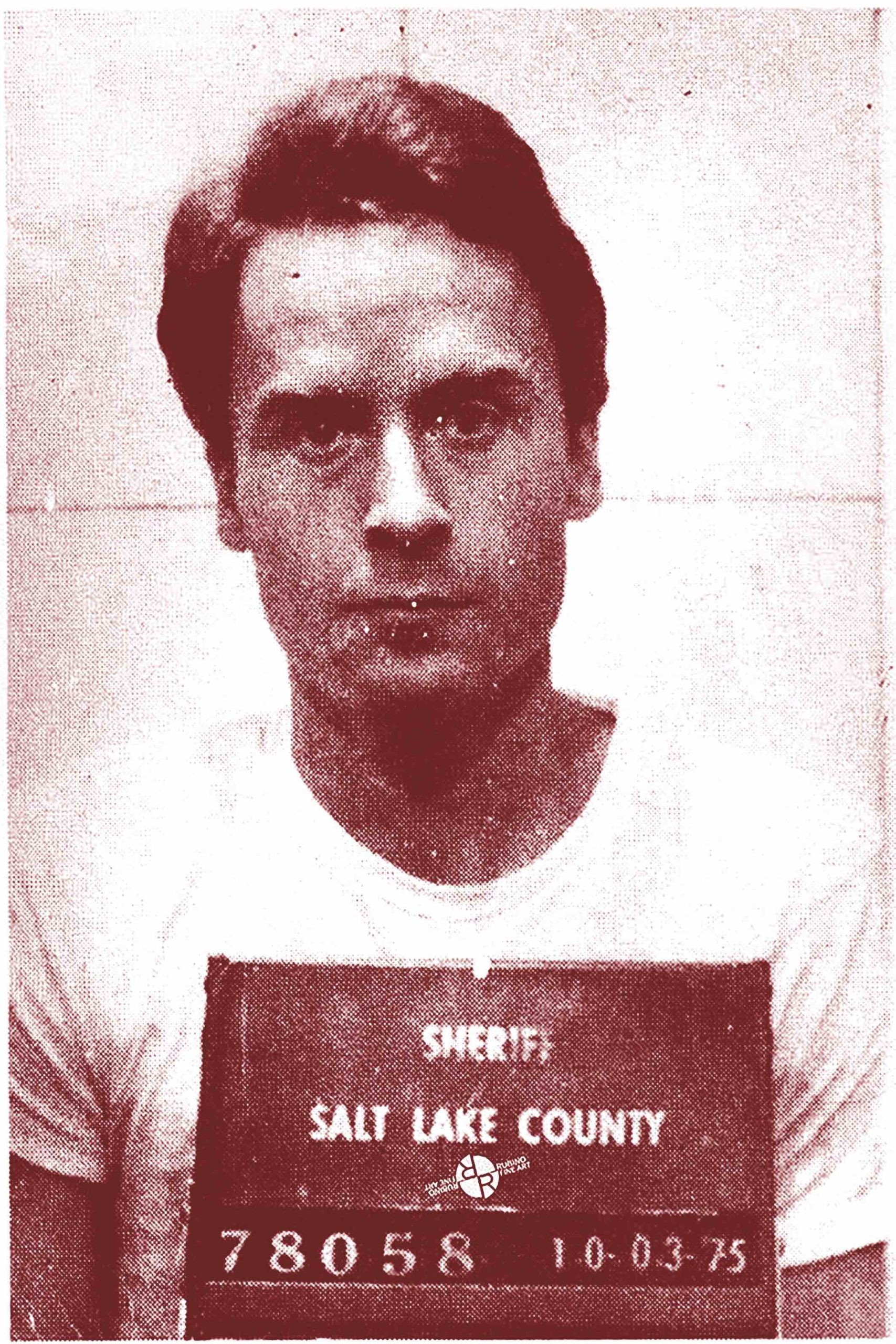

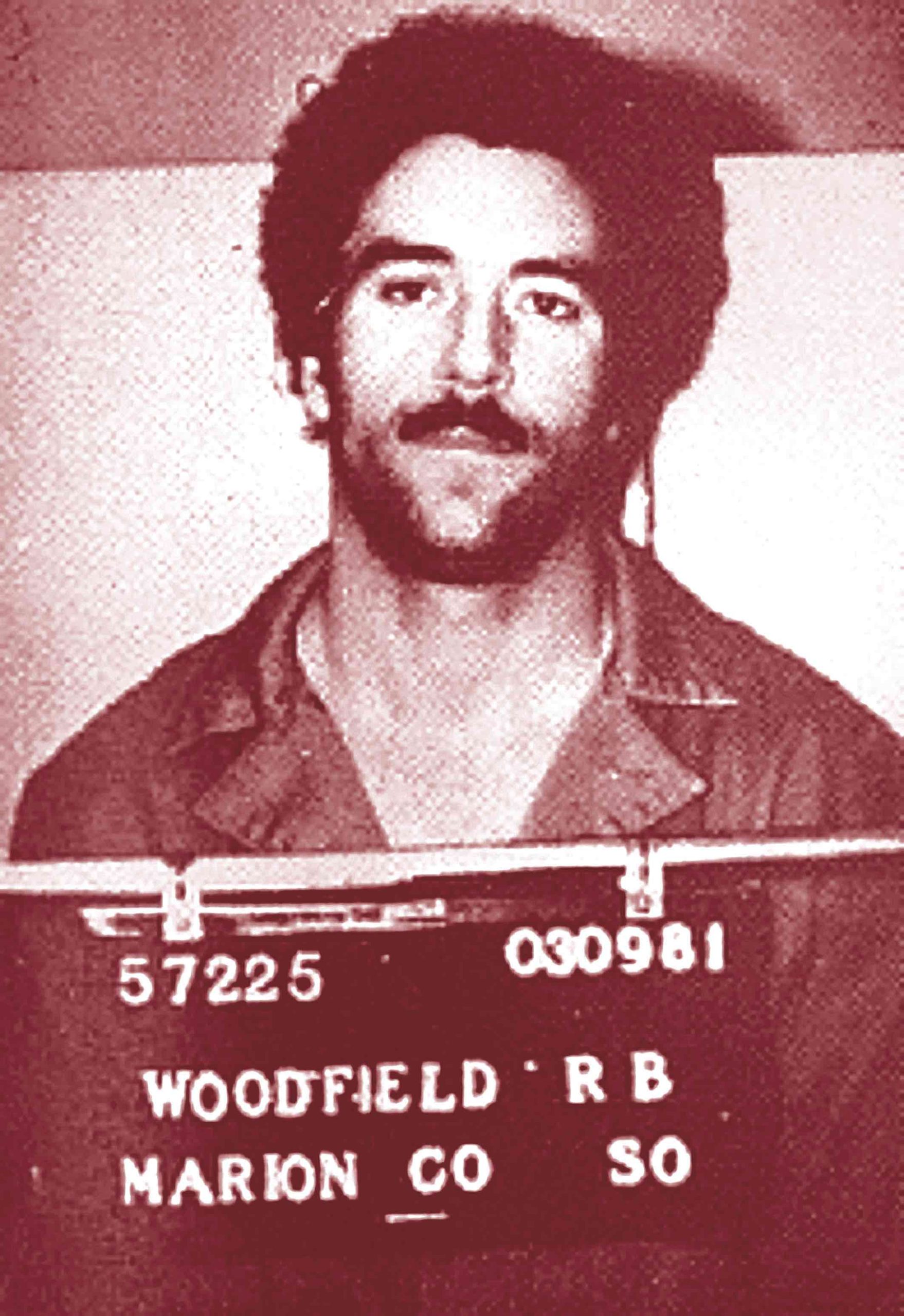

Ted Bundy, con su aire de estudiante aplicado, reconoció una treintena de asesinatos en los años setenta, aunque la Policía sospechó que fueron más. Gary Ridgway, el 'asesino del Green River', fue condenado por 49 muertes, pero en sus confesiones llegó a admitir 79. A Randy Woodfield, apodado el 'asesino de la I-5', se le atribuyen más de 40 víctimas, aunque fue condenado 'solo' por 18, crímenes llevados a cabo a lo largo de la autopista Interestatal 5. Jack Spillman, 'el Hombre Lobo carnicero', añadió su propio capítulo de horror por el macabro asesinato de niñas.

Todos en la misma época y el mismo lugar. Demasiados nombres y demasiados cadáveres para un mismo sitio: un área del noroeste de Estados Unidos, en la costa del Pacífico, en torno a una ciudad, Tacoma, en el estado de Washington. Una oscura 'edad de oro' de los asesinos en serie.

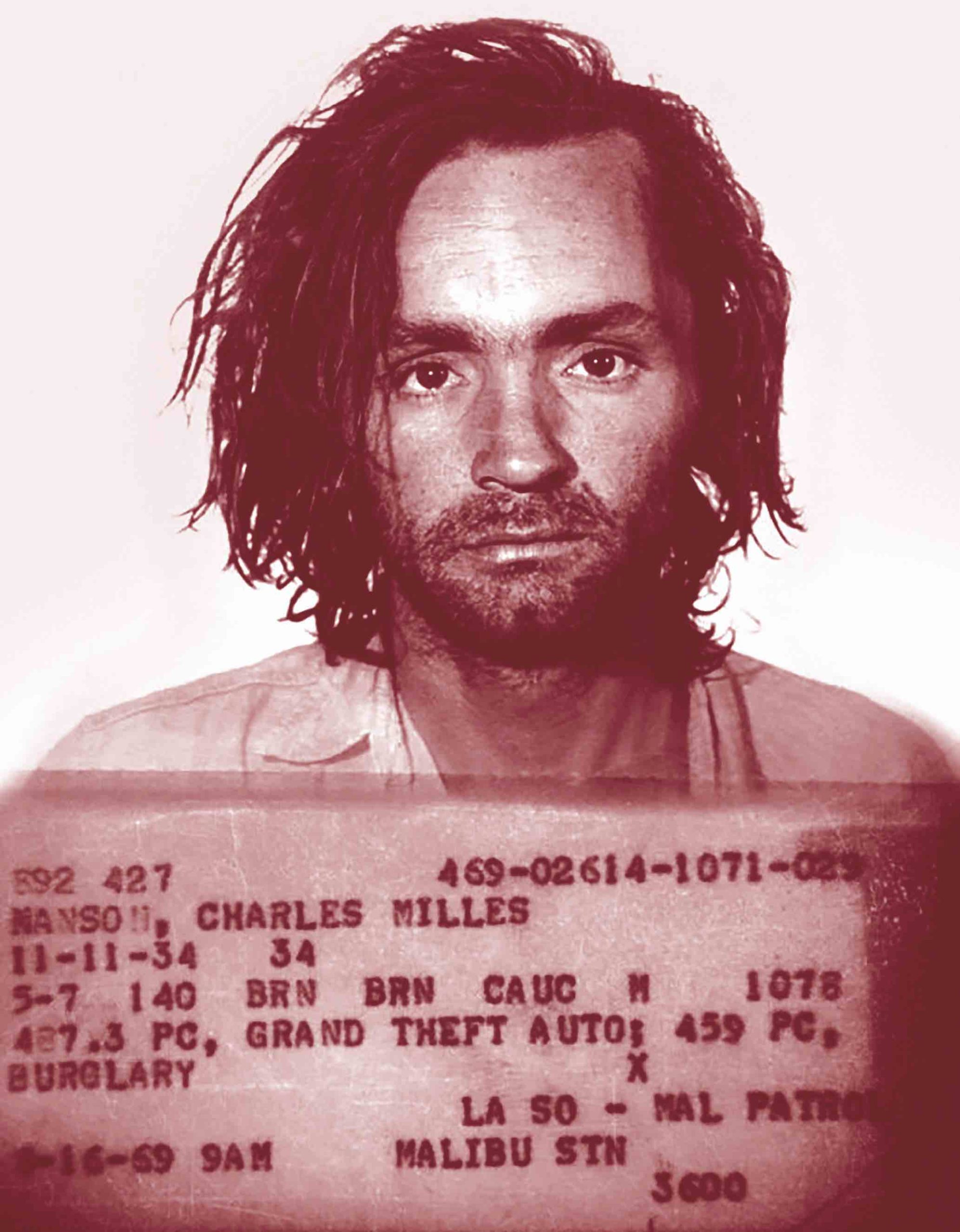

Hasta Charles Manson, que cometió sus crímenes en Los Ángeles, está vinculado a la región porque pasó cinco años en la Penitenciaría de McNeil Island, cerca de Tacoma. ¿Qué pasó en esa región? La escritora Caroline Fraser, nacida en esa zona, intenta dar una respuesta en su libro Murderland.

Su tesis va más allá de la infancia rota de los criminales o de los abusos familiares. Según ella, la verdadera raíz estaba en el aire. «Las recetas para crear un asesino en serie pueden variar, incluyendo ingredientes como la pobreza, el abuso físico y sexual y el daño cerebral», escribe. «Pero ¿qué sucede si añadimos una capa de la tabla periódica encima de todo ese trauma?».

El epicentro de esa 'epidemia' estaba en Tacoma, a 50 kilómetros de Seattle. Allí se levantaba la fundición de Asarco, una chimenea que durante décadas liberó plomo y arsénico sobre la ciudad. El polvo caía en los patios, en los columpios, en los jardines. Los vecinos lo bautizaron como 'la nieve blanca': esa capa fina que estropeaba la pintura de los coches y dejaba un sabor metálico en la lengua. Fraser sostiene que tuvo otras consecuencias: «Más plomo, más crimen». Es lo que se conoce como 'la hipótesis del plomo'.

Criminólogos y epidemiólogos la han estudiado durante años y concluyen que crecer respirando ese metal pesado deja marcas en el cerebro. Afecta al control de los impulsos y a la gestión de la ira. Para Fraser, esa exposición explica por qué el noroeste fue un terreno fértil para psicópatas como Bundy o Ridgway. Y hay un detalle difícil de ignorar: la curva de crí-menes en serie empezó a caer en los noventa, justo cuando se prohibió la gasolina con plomo y se cerraron las grandes fundiciones.